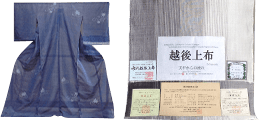

ユネスコ無形文化遺産登録

国重要無形文化財指定越後上布

- 概要

-

越後上布の歴史は古く、天平勝宝年間建立の奈良東大寺正倉院に「宝物」として今も保存されている。このことからも、1200年以前より塩沢地方において生産されていた事が容易に推察できる。江戸時代(天保年間)塩沢の先覚者、鈴木牧之の著した「北越雪譜」の中に、雪国の生活と共に越後上布の生産のありさまが詳細に記載されている。現在では原料である苧麻の生産量も極めて少なく又、後継者も老齢化してきており、近い将来には「幻の布」となる事も憂慮されている。

原料

苧麻(ちょま:イラクサ科の多年生植物)の茎の靭皮繊維(外皮の下にある柔らかい内皮)を細く裂いて1本1本つなぎ合わせて糸にする。薄くて上質の布(上布)を織り上げるには細く裂いた上質の糸が必要であるが、糸が細くなればなるほど全ての工程(撚糸・手括り・染色・糊付・整経・製織など)が難しくなる。相反する伝統技術(極細の製糸=苧績み技術と精密精緻な染織技術)の結晶が越後上布です。江戸時代では20万から30万反の生産が記録されているが、現在では80反程度の生産となってしまった。幻の織物と言われる所以です。

特色

吸水性と撥水性さらに通気性に富み、さらりとした着味で夏物着尺としては最高級の麻織物である。

詳細

- 指定

-

- 昭和30年5月 国の重要無形文化財に指定

- 平成21年9月 ユネスコ無形文化遺産登録

- 重要無形文化財技術指定「越後上布」指定条項(文化財保護法より)

-

- すべて苧麻(ちょま)を手積みした本製糸を使用する事

- 絣模様をつける場合は手括りによる事

- 居座機で織る事

- 皺(シボ)取りをする場合は湯揉み、足踏による事

- さらしは雪晒しによる事

- 生産される地域

-

新潟県南魚沼市

- 生産者

-

越後上布小千谷縮技術保存協会会員

※指定品には「確認の証紙」「渋札」及び「割印」があります。